De la fotocopia al pdf1: notas sobre documentos sobre fotografía

Experiencias del Centro de Documentación de las Artes Visuales

Los archivos o fondos de artistas son cruciales para el trabajo del Centro de Documentación de las Artes Visuales (CeDoc). Los documentos de artistas producidos a partir de los años 70, y en específico luego del golpe militar, conforman el grueso de materiales que acopia CeDoc desde el año 2006, principalmente aquellos elaborados a partir de ediciones independientes o autoediciones de libros, revistas, catálogos, folletos, maquetas y manuscritos, entre otros. En el momento de su producción, estos materiales se encontraron inscritos en torno a los usos y debates sobre los medios de reproducción de fácil acceso, circulación y costo. A inicios de los 80, se discutía teóricamente sobre la introducción de los aparatos técnicos como la fotografía (Kay, Del espacio de Acá) y el video (Festival Franco Chileno de Videoarte), mientras que en términos concretos, los usos de los medios de reproducción más asequibles para el soporte y la circulación de obras en formato impreso eran la serigrafía, el offset y la fotocopia; medios de rápida elaboración que cobraban una cierta vida pública en plena dictadura militar.

Ediciones con un mínimo tiraje, no más de 100 ejemplares, que fueron invendibles en su momento, guardados por más de treinta años, hoy son visibilizadas como piezas de colección tanto en archivos, exposiciones y libros. El cambio simbólico y material que manifiestan estos documentos en la actualidad, no solo genera un reconocimiento de sus valores artísticos sino que también de las formas de traspaso, circulación y recepción a través de otros medios como la digitalización y la divulgación. Desde esos procesos de diseminación abordaremos la transformación de los medios de circulación de una selección de materiales que se podrían encontrar aglutinados bajo el rótulo de “arte con fotocopias”.

Acciones de CeDoc

En estos nueve años, el trabajo gestado por CeDoc se ha encontrado dividido en dos etapas. La primera, iniciada desde cero, destinada a recolectar, investigar y conformar los primeros cimientos documentales en torno al arte nacional, específicamente desde comienzo de los años 70 hasta la década de 2000 y, una segunda, encargada de difundir e incentivar la lectura y el estudio de los documentos ya acopiados, a través de la convocatoria anual del Concurso de Ensayos de Investigación desde el 2010.

Ante la ausencia de un campo sólido y abierto a las discusiones sobre las artes visuales en el país, los textos críticos o teóricos que conforman parte del acervo de CeDoc, fijaron los saberes de la escena local de esos años, transmitiéndose luego de formas muy precarias o desde el lugar común, produciendo una serie de baches historiográficos que aportaban a la permanencia de discursos míticos y endogámicos. Es por ello, que uno de los intereses principales de CeDoc, fue retomar aquellos discursos canónicos para agitarlos desde tres acciones: visibilizar por medio de donación y adquisición de documentos, un conjunto de materiales olvidados que podrían venir a abrir relatos paralelos o subyacentes a los conocidos; fomentar el uso de estos “nuevos” materiales por medio de las lecturas, estudios e investigaciones de las piezas documentales. Y por último, ofrecer un catálogo digital que permitiera buscar y descargar en pdf los documentos inaccesibles e inencontrables de las décadas de los 70 hasta los 90. El archivo digital, lanzando en el año 2012, hoy cuenta con más de 600 títulos de artistas, críticos y teóricos del arte, permitiendo disponer en una plataforma remota, documentos de libre acceso, descargables en pdf para usuarios e investigadores.

Del conjunto de documentos digitalizados, hemos seleccionado del archivo histórico algunos materiales que se encuentran en esas zonas paralelas al canon local para reflexionar e interrogar la imagen digital y el estatuto de la fotografía. Nos referimos a documentos ambiguos, en el límite entre la obra y el documento, que respondieron material y simbólicamente a los procesos sociales y culturales en dictadura, como también fueron instrumentos para los artistas para confrontar las normativas de los géneros de la pintura, el grabado y la fotografía replanteando sus técnicas y medios de reproducción a través del tratamiento de la fotocopia y la máquina de fotocopiar. Sin duda, la fotocopia, redefinió y amplió los parámetros en el campo gráfico artístico, ya que en su defecto, provocó posibilidades inagotables de experimentación. En lo que respecta a la actualidad, consideramos que la fotocopia adelantó una discusión que hoy se debate entre el medio analógico y el digital.

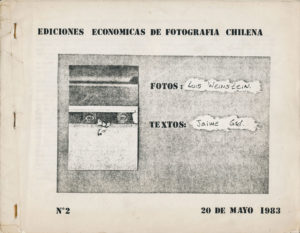

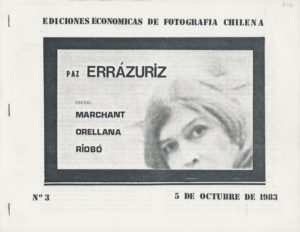

En el caso chileno y en sus distintas dimensiones, fotógrafos como Mauricio Valenzuela, Luis Weinstein y Paz Errázuriz realizaron sus primeras publicaciones por medio de la fotocopia en 1983 para difundir su trabajo a través de las autoediciones llamadas Ediciones Económicas de Fotografía Chilena dirigidas por Felipe Riobó. Anteriormente, artistas vinculados al arte correo en los 70 como Guillermo Deisler o Eugenio Dittborn, o poetas y escritores como Juan Luis Martínez (El poeta anónimo, 1985) y Enrique Lihn (Derecho de autor, 1981), utilizaron la fotocopia como un recurso para pensar y abolir aquellas dicotomías que se encontraban en las nociones de autoría y originalidad, estereotipo y subjetividad, falla y perfección, etc. Estas reflexiones, que aparecen abiertamente en los catálogos realizados por Dittborn en Final de Pista (1977) o Fallo Fotográfico (1981), otorgan fuentes relevantes para describir los traspasos técnicos de reproducción que se advierten desde el papel fotocopiado a la visualización de su imagen en digital, y en específico, en el pdf. En ese sentido, nos preguntamos, ¿Cómo operan las tecnologías de reproducción en un documento-obra? ¿Cuáles son sus efectos y cambios en el traspaso? ¿Qué valor tiene una imagen digital de una fotocopia?

La modalidad de un arte en fotocopia, también “llamado electrografía, xerografía, copy-art, cop-motion” (Dolinko, 132), rompe con la manualidad de las técnicas tradicionales, con la rigidez del grabado y la fotografía para conformar una imagen múltiple, sin mixturas, alisada en su superficie. Estos atributos de imagen reproducida en fotocopias estarán emparentados con la imagen digital. Si pensamos, la imagen de fotocopia como la imagen digital cuentan con procedimientos similares, su reproducción es rápida y fácil, sus manipulaciones y predeterminaciones impuestas, debilitan su referencia original por tratamientos y efectos técnicos, permitiendo hacer aparecer y desparecer huellas según los programas de los aparatos (Flusser, 23-32). A su vez, ambas superficies, carecen de un rastro manual o de una voluntad humana que de cuenta de sus alteraciones en la imagen. Ambas, ocultan intenciones e intereses. Esta afinidad tecnológica, también presenta su oposición elemental: la opacidad de la fotocopia frente al brillo de la imagen digital. Aun con estas distinciones de similitud y diferencia, quisiéramos abrir las discusiones sobre la imagen analógica y digital a partir de documentos específicos, considerando las versiones de los propios autores de los documentos, junto con las exigencias que contienen éstos en los procesos de digitalización y divulgación que realiza CeDoc.

A diferencia de artistas argentinos como León Ferrari o Juan Carlos Romero, los traspasos, procedimientos y las reflexiones en torno a la fotocopia en Chile, podrían proceder tanto del grabado como de la fotografía. En esa mixtura de medios, el artista Eugenio Dittborn –quien en los años 60 había estudiado litografía fotomecánica– exploró los usos funcionales y poéticos de la fotografía desde los embates entre la tecnología y el cuerpo en sus trabajos de los 70, principalmente abordando aquellos rostros de “criminales convertidos y restituidos en identidades por medio de la identificación de la fotografía de tipo carnet” (Lihn, 335).

“Los discursos ideológicos de la fotografía” (Macchiavello, 165) el poder que ejerce sobre un cuerpo y sus maniobras para “estereotipar” (Lihn, 335), fueron extendidos por Dittborn hacia los medios de la fotografía y la fotocopia. En una frase del catálogo Final de Pista, Dittborn considera la fotocopia como “un depósito de los despojos fotográficos” (17), es decir, un “remedo purulento y carcomido” donde quedan absorbidas las huellas de medios técnicos de impresión. Esta lectura degradante de la fotocopia frente a la fotografía, es consecuentemente confrontada por Dittborn, al invertir el lugar subordinado de la fotocopia a través de su acción mecánica de control y normalización, por ejemplo, al unificar alisada o aplanadamente las texturas de un material, al generar desplazamientos y deformaciones de los sombreados y las definiciones de una imagen fotográfica. En ese sometimiento, la fotocopia para Dittborn, daña a la fotografía. Y aún más, la fotografía aparecerá reivindicando un cuerpo criminal destruido al observarse similar a una fotocopia con sus “machucones, hematomas, llagas y sajaduras” (Dittborn, 17). En ese sentido, existirá una analogía entre la falla tecnológica y un cuerpo maltratado.

Reafirmando este parecido, Dittborn sentencia los siguientes actos que ejerce la fotocopia sobre la fotografía. Para él, esta intervención “automáticamente empalidece, calcina, perfora, yoda, drena, congestiona, fragiliza, deshidrata, reviene, encoge, asfixia, oxida, quema, saliniza, contamina, azumaga, alquitrana, deshilacha y erosiona la corteza del cuerpo fotográfico, preservándolo destruido” (Dittborn, 17). De esta manera, Dittborn combina los filtros y las fallas tecnológicas, tales como las sustracciones, los efectos químicos y lumínicos de la fotocopia que distorsionan a un cuerpo/a una superficie y los deforma, los disocia irreconociblemente de su referente. A modo de hipótesis sobre la naturaleza de la fotografía y como pequeño desvío del foco de esta ponencia, desde la obra y el pensamiento de la fotocopia en Dittborn podría encontrarse los límites de la fotografía: su regla imperfecta. Como huella imperfecta no puede descansar solo en su referente más bien en una imagen contradictoria, enigmática y “provisional” (Kracauer, 37).

Volviendo al hilo de los discursos de normalización y control de la fotocopia, y en particular aquella ausencia de voluntad humana, existe una impronta impersonal y de anonimato en la imagen efectuada por la máquina de reproducción sobre las huellas de una individualidad o subjetividad. Un caso excepcional y diferente respecto de los catálogos de Dittborn, son las Ediciones Económicas de Fotografía Chilena. Tal como su propio sello editorial lo enuncia, el interés de esta “artesanía inferior” en fotocopias como lo señalará Riobó en la nota introductoria a la edición de Mauricio Valenzuela, se centrará en una tríada de “creación, circulación y divulgación” con el fin de “rescatar” y “asumir su propio ser”, esto es, buscar según Riobó “el esplendor, el gris y la sombra” (Riobó, s/n ). Estos objetivos señalados por el editor, se materializaron a través de los esfuerzos de los fotógrafos por comprender y aplicar los máximos rendimientos y variaciones de granos, manchas, contrastes y transferencias de sus fotografías a las capacidades técnicas de la máquina de fotocopias. Si comparamos las imágenes de la serie Circo de Paz Errazuriz, en particular Miss Piggy, la fotocopia apunta hacia el desengaño respecto de esa ilusión que ofrece la fotografía. La fotocopia es cruda, imperfecta e imprecisa. En ese entonces, las ediciones en fotocopias consistían en la valorización de una fotografía autoral a un módico precio de 280 pesos con una distribución acotada en algunos kioscos. Con lo alentador de su objetivo, su recepción fue escasa, sino más bien, inexistente para el público en general.

La digitalización de fotocopias

Como señalamos al inicio, el año 2012 iniciamos el trabajo de digitalización para conformar un archivo digital en el Centro de Documentación. Sin experiencia previa y bajo un sentido de prueba y error, las primeras digitalizaciones de documentos fueron la verificación de que estos materiales no podían tratarse como meros papeles legales – manipulables por ejemplo, por tecnologías de digitalización automática que emplea actualmente la Biblioteca del Congreso Nacional- sino que al encontrarse posicionados por la subjetividad de los artistas, por una voluntad de intenciones y acciones de composición, encuadernación, ajustes y desajustes de la imagen, y por sobre todo, por romper los esquemas de los distintos formatos: revistas, catálogos, libros, etc., exigían una adaptabilidad compleja de tratamiento.

Este quiebre de los artistas con los formatos tradicionales constituye para la técnica y experiencia de la bibliotecología y archivística una rareza ilógica, e implica una negociación de flexibilidad para toda conformación de archivo en arte y los sistemas de clasificación y traspaso. Nuestra elección fue entonces, trabajar con una fotógrafa, Marisol Toledo, quien contaba no solo con estudios en artes visuales e historia del arte y los conocimientos de herramientas técnicas de software, sino que sobre todo un ojo adiestrado en las prácticas artísticas. Los casos de mayor dificultad como el arte correo nos generaban preguntas del tipo: cómo recomponer, restaurar, reorganizar en digital un documento maltratado que se compone de fichas, plásticos, agujas, hilachas o alfileres de gancho y páginas plegables y movibles? cómo decidir la permanencia o borradura de ciertas marcas? Sobre todo aquellas que dan cuenta no solo de la subjetividad del artista, sino que del paso del tiempo de su objeto, de la circulación y vida de los documentos por otros lectores o amistades, desde las dedicatorias, las rúbricas los precios, los timbres, las firmas, los subrayados, los garabatos, las anotaciones, los recordatorios?

Evaluando la propia experiencia, la única forma de responder a estas interrogantes, es observar y definir criterios caso a caso. Esta metodología nos permite estar conscientes de los posibles descartes, supresiones y eliminaciones que alteran a un objeto y de evitar las tentaciones de retoque para reemplazarlo por uno desmemoriado.

En ese sentido, podríamos anotar que toda digitalización significa una codificación o traspaso que se esfuerza no solo por trasladar las superficies de un objeto sino que también sus significados en diferentes soportes; el material físico es sin duda una referencia, el cual es manipulado, sintetizado y procesado por cada uno de los aparatos que los de-codifica e interpreta como objeto digital para, posteriormente, ser visualizado y leído desde una pantalla o un dispositivo.

Desde el archivo digital de CeDoc y utilizando un principio de proveniencia y topología, los documentos digitales se encuentran tanto referenciando a un pasado de producción, como también a un lugar de origen de acopio (CeDoc) como proyectados a un presente ilimitado de circulación y alcances. Estas distinciones temporales y espaciales, nos llevan a la última reflexión que quisiéramos compartir a modo de cierre y que refieren a la experiencia y trayectoria de la recepción de los documentos.

Las Ediciones Económicas de Fotografía Chilena son materiales inencontrables físicamente en un archivo público universitario o museal en Chile. En CeDoc y por ahora, también se encuentran ausentes estos objetos en “original”, mientras que sus existencias ingresadas y catalogadas son las impresiones de un pdf, es decir, la copia de una fotocopia. Sin embargo, en la dimensión virtual de internet, estas copias digitales transformadas en pdf ofrecen una accesibilidad e identidad diferente, al menos en dos dimensiones.

Por una parte, y considerando las nociones de la data digital y las ideas del aura de Benjamin, el teórico y crítico de arte Boris Groys repara en que “la imagen digital es una copia, pero el momento de su visualización es un evento original”2 (2012, 16). Si matizamos la concepción de original desde los procesos de la experiencia humana como irrepetible, creemos que las posibilidades que ofrece el documento digital invitan a experiencias de intercambio y conexiones impensadas para los propósitos de la formación y el conocimiento en América Latina. Estos propósitos abren, diversifican y enriquecen los espacios de encuentro con estos documentos que por mucho tiempo y por diversas razones, se mantuvieron en zonas ocultas e invisibles. El documento digital facilita los accesos de materiales, los tráficos de información y la retroalimentación tanto de los interlocutores virtuales como la de los usuarios presenciales.

Por otra parte, enfrentar la saturación de imágenes en Internet, implica reconocer que los portales virtuales como del CeDoc coexisten con “información vertiginosa” en las esferas de un mercado global (Fontcuberta, 3). Como señalará Groys “Esto significa además que una imagen digital, para ser vista, no ha de ser meramente exhibida sino escenificada, performada” (2012, 16) En otras palabras, el portal digital de acceso a los documentos no basta. Para encontrar zonas de contacto o puntos de encuentro entre la imagen y el lector-usuario es necesario canalizar la imagen hacia otros medios de experiencia, ya sean virtuales o físicos. Entre las herramientas que ha utilizado CeDoc a nivel virtual se encuentra la elaboración de una línea editorial de resúmenes documentales destacando cada mes contenidos de las piezas de las colecciones y archivos en el sitio web con el fin de difundir y fomentar los estudios especializados. Por su lado, la divulgación por medio de boletines, redes sociales y alianzas con plataformas de archivos y repositorios nacionales permite una activación de enlaces y relevo de la información. Y a nivel físico, el acceso permanente a la sala de lectura y el visionado de videos, la organización de jornadas y seminarios cerrados y abiertos, convocatorias de investigación, conversatorios, talleres y pequeñas exhibiciones, nos permite no solo hablar, aprender, pensar y procesar ideas orales y escritas, coherentes y vaporosas, sino que también construir lentamente un espacio de pertenencia; un espacio que en definitiva permita la revisión, el diálogo, la crítica, la invención desde la mutua coexistencia que se pueden encontrar tanto en una fotocopia y como en un pdf.

Referencias:

Cussen, Felipe. “De la Fotocopia al pdf: los archivos poéticos de Juan Luis Martínez y Tan Lin” en II Encuentro Nacional de Nuevos Medios. Visualidades [datos, archivos, colecciones] Nuevos humanismos en la politización de la imagen, Santiago: Universidad de Chile, 2014

Dolinko, Silvia. “Fotocopias en la gráfica. La tecnología como una alternativa al canon” en Revista Instituto de cultura Puertorriqueña, a. 5, n.10, julio-diciembre 2004 (segunda serie), pp.132-137. Medio Impreso

Dittborn, Eugenio. Final de Pista, Santiago: Autoedición Galería Época, 1977. Medio Impreso

Flusser, Vilém, Hacia una Filosofía de la fotografía. México: Trillas, 2002. Medio Impreso

Fontcuberta, Joan. “Por un manifiesto posfotográfico”. La vanguardia 11 de mayo de 2011: Suplemento Cultura. Medio Impreso.

García, Soledad. “Archivos secretos. Suspensión y desborde en La Biblioteca de la No-historia” en Human Rights/Copy Rights. Archivos visuales en la época de su desclasificación, Cristián Gómez-Moya (Ed.) Santiago: Universidad de Chile, 2013

Groys, Boris. “De la imagen al archivo de imagen –y vuelta: el arte en la era de la digitalización” en Arte, archivo y tecnología. 1ª. Ed. Santiago, Chile: Editorial Universidad FinisTerrae, 2012, pág. 13-25. Medio Impreso

Kracauer, Sigfried, Sobre la fotografía y otros ensayos. El ornamento de la masa I. Barcelona: Gedisa, 2008. Medio Impreso.

Lihn, Enrique. Textos sobre arte. Santiago: Diego Portales, 2008. Medio Impreso.

Macchiavello, Carla. Marking the Territory: Performance, video, and conceptual graphics in Chilean art, 1975-1985 Tesis para grado de Doctor of Philosophy in Art History and Criticism, New York: Stony Brook University, 2010. Medio Digital.

Riobó, Felipe. Mauricio Valenzuela. Santiago: Publicaciones económicas de fotografía chilena, 1983. Medio Impreso.

Publicado en: Alvarado, Möller, Concha (Edit.) (2015) Fotografía y discursos disciplinares II y III coloquio, Santiago: Universidad Católica, ISBN: 978-956-362-227-0 / https://www.academia.edu/25679524/De_la_fotocopia_al_pdf_notas_sobre_documentos_sobre_fotograf%C3%ADa

- Titulo a modo de copia del texto de Felipe Cussen “De la fotocopia al pdf: los archivos poéticos de Juan Luis Martínez y Tan Lin”, en II Encuentro Nacional de Nuevos Medios, Santiago, 2014

- En este texto la propuesta de Groys ha sido traslada al contexto de las visibilidades que realiza CeDoc, sin embargo la idea de Groys apunta hacia el trabajo escénico de los documentos en la práctica artística y curatorial. Ver en García, Soledad, “Archivos Secretos. Suspensión y desborde en la Biblioteca de la NO-historia”, 2013.